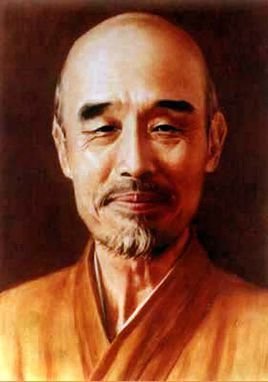

弘一法师

"

李叔同(1880年10月23日-1942年10月13日),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。1916年(丙辰民国五年)37岁因日本杂志介绍“断食”以修养身心之方法,遂生入山断食之念。冬,入杭州虎跑定慧寺,试验断食17日,有《断食日志》详记。入山前,作词曰:“一花一叶,孤芳致洁。昏波不染,成就慧业。”返校后,开始素食。时,受马一浮之熏陶,于佛教“渐有所悟”。

李叔同(1880年10月23日-1942年10月13日),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。1916年(丙辰民国五年)37岁因日本杂志介绍“断食”以修养身心之方法,遂生入山断食之念。冬,入杭州虎跑定慧寺,试验断食17日,有《断食日志》详记。入山前,作词曰:“一花一叶,孤芳致洁。昏波不染,成就慧业。”返校后,开始素食。时,受马一浮之熏陶,于佛教“渐有所悟”。

“涵容以待人,恬淡以处世。”这话出在律宗十一代祖弘一法师之口,也是他一生为人处事的最好概括。

相比很多因为世俗不顺而遁入空门的僧人,弘一法师李叔同的出家显得有些反常。

出家前,他在世俗风声水起,他不仅曾拥有过世人艳羡的财富、美色、名望等,他还在无数各领域,包括诗书、戏曲、书法、音乐等领域,达到了登峰造极的地步。

可就是这样的一个人,却偏偏在自己39岁这年的1918年,突然抛弃妻子孩子和凡尘,在杭州虎跑寺出家了。

弘一李叔同出家后,他的日本妻子雪子寻到他出家的寺院,苦求一见,但弘一却始终不为所动。只雪子悲痛欲绝决定重回故国时,弘一才与她在江面匆匆一见。

那天清晨,薄雾蒙蒙。雪子的船与弘一的船相向而行,雪子唤:“叔同!”弘一作揖道:“请唤我弘一。”

雪子眉头紧锁问:“好,那么弘一,请告诉我,什么是爱!”

弘一的船行至与雪子的船并排时,弘一缓缓道:“爱,就是慈悲!”

说完后,弘一的船消失在薄雾中........

当时的雪子或许不明白弘一的话,但年老时,她却似乎终有所悟,与世俗猜想不同的是,无论是雪子,还是弘一的原配夫人俞氏,他们至始至终从未怪过弘一。有所悟的雪子临终前,眼角含泪念叨的,依旧是弘一那句:“爱,就是慈悲!"

除去这句“爱,就是慈悲”,弘一还留下了很多发人深省的箴言。这些箴言串起来,就是弘一生平为人处事的总结归纳。

箴言一:物忌全胜,事忌全美,人忌全盛。

解读:人生有三大忌讳,而这三大忌讳,全不在缺陷,恰在于过于优胜。事物忌讳到达顶点,做事忌讳完美无瑕,人则忌讳万事顺利。

这是因为,当任何东西达到顶点时,往往会招致“物极必反”。

弘一圆寂

所以,人不可一味追求全胜、全胜、全盛。实际上,这些,本身就是不完美。

箴言二:步步占先者,必有人以挤之。事事争胜者,必有人以挫之。

解读:所谓“木秀于林,风必折之”,冲在最前头的人,往往最容易被作为靶子打。也正因此,争强好胜者,往往会经受不必要的挫败。

弘一法师李叔同年幼时,就曾因为诗文出众,而曾受过挫败,他甚至还因此连累过为妾室的母亲王氏。

父亲死后,目睹母亲处处受欺凌的李叔同开始在母亲的教诲下懂得:任何时候,都要懂得藏。母亲告诉他:姿态越低,才越不怕跌。也正因此,成年后的李叔同,从不事事争先、争胜。

箴言三:智者达观三世,念念知非;愚人只重目前,憧憧造恶。

解读:有智慧的贤明之人可以洞观很远的事情,知道是非曲直,即有远见。而愚蠢的人只看重眼前利益,频频作恶,即目光短浅。

任何时候,都不要因为眼前的既得利益,而忽略长远。

弘一所抄心经

弘一晚年毅然去各地开法坛宣扬抗日时,日本将军曾找到弘一对他进行威逼利诱。

日本将军对弘一说:你好歹是个日本的夫婿,又曾在大日本求学,你已经算半个日本人了,何不劝说民众放弃抵抗,反而宣扬抗日呢?

弘一听后,用中文铿锵回到:我至死也不会忘记自己是个中国人!

见弘一法师“不开窍”,日本将军愤而离去。此后,弘一依旧不停地换地方宣扬抗日。

1941年冬,泉州开元寺举行结七念佛法会上,法师再次提及“念佛不忘救国,救国必须念佛!”的口号。

正是因为清楚眼前利益,和民族大义之间的区别,弘一一生才能保持在任何时候都做正确的选择。

箴言四:人之谤我也,与其能辩,不如能容。人之侮我也,与其能防,不如能化。

解读:当有人毁谤我时,与其跟他争论或者试图解释,不如包容他,随他去。当有人侮辱我时,与其防抗、防备,不如大事化小、小事化了,让它随风去了。

弘一法师一生曾遭受过无数非议、诽谤甚至侮辱,但每一次,他都用最好的方式化解了。

弘一母亲王氏过世后,他扶灵柩回家,行至门口时,同族叔叔却以“王氏只是妾室,不能从正门入”为由,禁止王室灵柩回家。

弘一最终不顾一切将母亲灵柩从正门入,并停放在大堂。

但即便这样的生死纠葛,弘一对同族叔叔也并未有过任何争执,事情结束后,他便再未提起过此事。

正是因为弘一的大度能容,弘一的一生才受到万人敬仰。

箴言五:对万物的怜惜和尊敬才是真正的敬畏。

解读:真正的敬畏,绝不是仅仅停留在对人的怜惜和尊敬上,它应该体现在对万事万物怜惜和尊敬上。

因为这种出家人才有的心境,弘一法师总是能发现常人不能发现的细节。

弘一得意门生丰子恺发现:李叔同去自己家,每次坐木藤椅时总要摇摇才下座。丰子恺刚开始不好问,但见他多次如此,就开囗问他为何如此。

李叔同答道:“这木藤椅可能会有小虫,这样摇摇后这些小生命就跑开了,坐下去后不至于杀生。”

丰子恺听到后大为感慨。

弘一法师去山上友人家时,友人发现因为弘一的经常光顾,自己门前那株本已枯死的小树竟然复活了。友人惊异地感叹:莫非是大师的佛法无边,将它救活了。

弘一微微抬眼道:非也非也,我只是给它浇了几次水而已。

若寻常人对待万事万物都能怀着如此地怜惜和尊敬,世间该是怎样的美好啊。

箴言六:世界是个回音谷,念念不忘必有回响,你大声喊唱,山谷雷鸣,音传千里,一叠一叠,一浪一浪,彼岸世界都收到了。凡事念念不忘,必有回响。因它在传递你心间的声音,绵绵不绝,遂相印于心。

解读:相比其他箴言,这句最长却最好理解。它的意思概括言之就是:只要你相信,并且不断地去念想,你想要的都会实现。即所谓“念念不忘,必有回响”。

所谓“金诚所致金石为开”,所以,凡尘里的我们,如果真的想做一件事,真真用心想,一定会有回想。这话,就相当于那句:如果你真的想做一件事情,全世界都会给你让路。

所以,人需要做的,就是去坚信罢了!

箴言七:处逆境,必须用开拓法。处顺境,心要用收敛法。

解读:开拓法,大致类似于今天所说的发散思维,即发散法。人在面临困境时,要想破局,就得为解决问题而敢于尝试不同的方法、途径,以求找到应对之法,切不可死守一法。

收敛法语开拓法相对,也就大致类似于今天所说的收敛思维。人在顺境中时,要求稳,如此,最好的方法是“以不变应万变”,这种情况下人要做的应该是:在众多的信息和解题的可能性中,不断对比总结,最终得出一个最好的应对之法,然后坚持之。

然而,更多的人,通常是喜欢在顺境时折腾,而在逆境时不懂变化,悲乎!

箴言八:不为外物所动之谓静,不为外物所实之谓虚。宁静来自内心,不要到外面去寻找。

解读:任何时候,凡尘都要有不被外来的因素所动所困扰的定力,这便是通常意义上的“心静自然凉”。

不以物喜,不以己悲,不因外物的变化而乱心,这也是传说中的“禅定”。

外边的世界不管如何变化,我心自岿然不动。外不着相,内不动心!

而真正的宁静,从来是心的宁静,而与外界的万事万物无关!

弘一临终所书

箴言九:修己,以清心为要。 涉世,以慎言为先。 律己,宜带秋气。 处世,须带春风。

解读:在此句中,弘一法师用“秋风”自喻,指出人对自己要严格,善于约束自己的行为,克制自己的欲望,解剖自己的灵魂,以求“心底无私天地宽”。

同时,他继续用“春风”作比喻,指出对别人要宽容厚道,善于推功揽过,平等待人,以求“乐为善”。

箴言十:欲论人者先自论,欲知人者先自知。

解读:想战胜他人,就必须先战胜自己;想和他人辩论,就必须先说服自己;想理解他人,就必须先理解自己。

人这辈子,最大的敌人和朋友,从来都是自己。也正因此,世界的一切解法,其实都在自己本身。

当你能真正搞定自己,全然接受(包括理解、包容)自己的一切时,世界也就迎刃而解了。

讲完十句箴言,再回到文开头那句“爱就是慈悲”,自是豁然开朗。

这句“爱就是慈悲”之所以难理解,恰是因为它太过容易,这句话的另一层含义就是“不爱,就是慈悲”。

那么,为何不爱是慈悲呢?

因为,在佛家眼中,爱就是爱欲,而爱欲往往无常的、痛苦的,它是众生非理执著引起的……

如此,放下,才是真正的爱,之于众生,之于所有!

...查看更多电影《一轮明月》剧照

8月14日下午,濮存昕走进了上海夏季音乐节的篷房音乐厅。身穿粉红色上衣,年过半百的他浑身透着的仍然是年轻与从容。

本来,他是应余隆之邀来跨界讲音乐、讲艺术的。然而,“我和我的角色”这个话题,让扎根表演界多年的他终于还是不管不顾地回到了舞台、银幕角色中,并敞开心扉,畅谈作为一名演员的文化生存与文化角色认定问题。

演员的角色不只是演戏

问:每个人在各自的生活圈中都是一个角色,您对自己的角色如何看待?

濮:表演艺术让演员藏在角色后面,我不过是用角色的名义来表达自己。但是我一定是在做角色的事儿,说角色的词儿。角色提升了演员。

我和同学们不一样,我今年57岁了。我是69届,我小学六年级之后再也没有上学,下乡了。文革期间到了黑龙江,在兵团待了8年,文革结束后才回到北京做文艺。我没有任何高中、大学的学历。我选择了演员这个职业作为服务社会的角色。我演过优秀的作品,如大师级的经典作品——莎士比亚、易卜生、曹禺、郭沫若的作品。角色让我今天能在观众面前有说话的权利,我也感恩于角色给我的“教育”。

问:角色赋予你异于常人的东西是什么?

濮: 作为演员,在文艺的空间里,向年轻人传递我们对文化艺术的理解,是我们要做的事。五千年的文化不能到我们这个年代就没了,我们要拼命去往回找东西。包括作为外国优秀文化的古典音乐,不能到我们这辈人这里就没了,下一拨孩子不能不知道古典音乐,不知道交响乐,不知道这些大师的经典作品。尽管我们现在也呼唤能出现当代的音乐经典,但是依然无法不仰慕一两百年前如巴赫、贝多芬这些音乐家。戏剧界也一样,我提醒大家关注,9月24日是曹禺先生诞辰100年。曹禺先生是我们国家近代剧作界目前没人能企及的大师,9月24日前后,我们北京人艺要演他的四部话剧。

问:刚才说到音乐,讲讲您的音乐“履历”吧。

濮:我小时候是北京少年儿童合唱团的,合唱团的经历让我难忘,小时候的歌我现在还会唱。前两天在世博会上我还唱歌呢,带着艾滋病患儿进了世博会参观。音乐让我们的童年那么快乐。我的表演中有音乐感、有节奏、有情绪的点燃,其实都受到儿童时期音乐的影响。我自己是一个音乐爱好者,不是音乐家。我知道音乐对我的重要性,一个人哪怕一辈子只会唱一首歌,也是幸福的。

给我最大影响的两个角色

问:演了很多好戏、好角色,让你印象最深刻、或者说对你影响最大的是哪几个?

濮:很有幸,我演了影响我人生的两个角色——电影《一轮明月》中的弘一法师和电影《鲁迅》中的鲁迅。但是,在商业放映渠道,这两部电影没法放映。为什么花了那么多钱拍的电影不与观众见面?我不相信今天的兄弟姐妹不爱看这个电影。有时候我想这就是今天文化的悲哀。所以我们要拼命把文化市场做好,让真正滋养心灵的文化接近我们,这是我所执着的事。

影片《鲁迅》一开头,鲁迅先生对北师大学生演讲时说:“同学们,你说你们是学生,那么学生又是什么呢?学生是知识阶级的预备军,永远是精神界的战士,永远不会满足现状,永远处于痛苦但同时又是独立而清醒的,不人云亦云的,不见风使舵或随波逐流的,也从不一窝蜂地去充当看客,或虚张声势地跳到台上去做戏。因而他一定又是孤独的、独立的、孤立的、富于洞察力的。真正的知识阶级也因此获得了他的价值。”我觉得今天社会的不断进步,正需要这种永不满足现状、永远不合时宜的真的知识阶级。

问:你觉得知识分子要以什么样的态度对待当代世界?

濮: 我们都是知识分子,我们在知识的教育中成为社会重要的劳动者、建设者。我们北京人艺,包括指挥家余隆在做的交响事业,都是知识分子做的事情。我们所做的事情不同于娱乐。当然,我不反对娱乐,甚至支持超女。但在我们自己,要好好地做,把北京人艺弄得有票房,把交响乐市场弄得在上海、北京这样的城市里更能满足市民的需要。要越做越好,让更多人愿意接受这样的文化。尽管人们对娱乐的东西有需求,但是,我认为真正个性化的文化消费,必定是在舞台艺术上。

在传统文化中寻找角色

问:您塑造的弘一法师,是从另一个文化层面对当今生活给出另一种角度的思索。

濮: 弘一法师今年诞辰130周年。他是中国近代史上非常了不起的文化名人,我始终觉得他不只是一位高僧,更是一位艺术家。他曾经在上海也纨绔一番;为了生意, 他办过太平洋报;他开设美术课、裸体素描课遭到过禁止。他的文化教育救国的理想还是趋于破灭。最终之所以断然出家,那么虔诚地跪在师家面前,一定有一种深刻的内忧外患在。

问:弘一给了你什么?

濮:让我感悟生命。什么是生命中最重要的东西?我觉得是“原本什么都没有”时候的快乐。禅学是中国对于佛教的贡献,禅的一个最主要的概念是“原本”。“原本”是什么?有这么一句禅:山是山,水是水。作为一个演员有名有利,但是很容易不快乐。比如有一次在南京演出时,我也曾忿忿不平,凭什么我是公益演出,而某个歌星出场费26万?不过,即使在那个时候,我还是提醒自己,要热情地演出。刚开始做演员时,从没想过得最佳演员奖,那个时候是最快乐的。“山是山,水是水”这句话告诉我,应该怎么做。百年千年都应该这样子。这是佛家的一个道理。

扮演弘一法师在山顶剃度时,我痛哭流泪。我问自己,我是不是也要这样?但我没有这种力量,演完我就蓄发了。我心里有这样一个认定:生活中的快乐之源,不仅仅来自文艺。中国的传统文化对我们修身养性是有帮助的,宗教文化也可以让我们心静,我们满可以在传统文化中寻找到一些能让我们心灵真正宁静、快乐的东西。

在社会角色上“求冠居二”

问:你希望你的表演达到一种什么样的境界?

濮: 我演的角色都是从我的心灵出发。角色应该被赋予文化内涵、生命的启迪,即使是有缺陷的人、有负罪感的人。我们应该在文化层面揭示生命的内涵。今年11月即将放映由章子怡主演的一部电影,我在片中演了一个造成全村人灾难的人。我希望自己把这个角色演得活灵活现。但同时,我又希望表演一定要演出兴趣,而不只是让一个形象成为一种概念。我希望让大家觉得濮存昕还是一个有趣的人,希望我表演的角色能让大家看通、看透我。

问:文化在你眼中的分量很重。

濮: 如果说文化艺术在整个自然空间中的作用就好像水雾、植被,是能让温度和空气适宜、清新的东西;那么,如果缺少了文化艺术,我们的生活将是无法忍受的。我觉得,传统文化可以使国家在文化层面上走向和谐、走向平逸,不要那么浮躁。我40岁以后慢慢开始读这方面的书,有了这样的感慨。

问:现在很难有人静下来看文学作品。

濮:文化让人触及生命中更深层次的东西,因此40岁以后依然有动力会去看。至于那些提供来娱乐一下自己的东西,40岁以前都消遣得差不多了。今天还有哪些孩子在读我们小时候都读的《悲惨世界》《复活》?我觉得不能那么长的历史到了今天商品社会就被中断了。

我写了一句话叫“求冠居二”。现在的社会过于争求第一,会折磨死你,让你太高太孤独。这个社会太快了,我觉得我们能不能慢点。一个人要读自己真正感兴趣的书,在40岁以后更沉静、更坚持。最后用一句诗来结束:我所表达的是你必须关注的,因为那是灵魂深处。我们必须注目于神的殿堂。

...查看更多“我和你同样看到枯树,我只当它是枯树,你却把它当成和众生一样的生命来看待,我等惭愧啊!”

弘一法师出家之后,俗家的朋友经常来看他,与他探讨各种问题,徐悲鸿就是其中之一。

徐悲鸿每次来弘一法师所在的寺庙,都会留意周围的景色,或许这是作为一名画家的本能吧。他想将沿途的景色记载脑海里,回去之后将它展示在宣纸上。

有一次,徐悲鸿突然发现了一个奇怪的事情:山中有一株枯死多年的古木,竟然发出了嫩芽!

徐悲鸿对这种“枯木逢春”感到非常不可思议,难道弘一法师住在这里,连山上的树都有灵性了吗?在见到弘一法师之后,徐悲鸿非常不解的提出自己的疑问:“此枯木发芽,是因为您来到此山,感动了它吗?”

弘一法师听闻之后,双手合十道:“不是的,是我每天为它浇水,它才慢慢活过来的。”

徐悲鸿听完弘一法师的解释之后,肃然起敬!

原来,世人都当活物才是生命,没想到弘一法师竟然对死物都如此仁慈。这样悲天怜悯之人,怎能不让徐悲鸿这“俗人”惭愧?

弘一法师的“佛性”并非天生就有,而是从小在家里耳濡目染形成的。

弘一法师只是他的佛号,他本名李叔同,父亲李世珍乃是津门第一盐商。生在这样的家族,自然是集千般宠爱于一身的。可是,李家家风甚严,父母对他的教育从不曾懈怠。

除此之外,李家还有一个特别的“爱好”,那就是信奉佛教。

扫地恐伤蝼蚁命,爱惜飞蛾纱罩灯。

作为虔诚的佛教徒,李叔同的父母不仅乐善好施,每当在院子里看到受伤的小动物,他们总会吩咐下人要小心医治,等它们痊愈之后再行放生。

李叔同对于“佛性”的认知,大概始于此吧。李叔同的父亲在他五岁那年就去世了,因此李叔同对父亲的回忆并不多,但都非常深刻。

在这种家庭里长大的李叔同,为死去的“枯木”浇水,也就可以理解了。

又有一次,徐悲鸿在探望弘一法师的路上,看到一只花豹朝法师所在的屋奔去。徐悲鸿看到此情此景,赶紧从地上捡起一块儿石头跑过去。此危急存亡,晚一步怕是法师就没命了!

正当徐悲鸿狂奔的时候,弘一法师从屋里走了出来。那只花豹在法师面前走来走去,神态十分镇定,倒是徐悲鸿的慌乱,与他们形成了鲜明的对比。

如果“枯木逢春”是因为浇水而致,倒也可以理解。毕竟人有起死回生之术,枯木就没有逢春之日了?可是眼前这只花豹,是不折不扣的凶兽,它随时可能要了法师的性命!

若不是亲眼所见,徐悲鸿怎会相信?

于是,徐悲鸿大胆地猜测,这只花豹一定是被弘一法师的“佛性”感化,诚心“皈依”法师的。不过,经过了上一次的教训,徐悲鸿也不敢贸然询问,只是试探性的问道:“这只花豹看起来像是山中猛兽,为何在这里却如此悠闲自在?”

弘一法师找了一墩儿石凳坐下,花豹也跟着卧在他身旁,然后挥手示意徐悲鸿坐下。继而说道:“它先前被人擒住,几乎要被打死。是我出手相救、替它疗伤,并把它放回山林,因此它并不会伤害我。”

恰如《华严经》所言:于一切众生,当如慈母。

世上能把一切众生当成“子女”的,又有几人?枯木可以逢春,猛兽可以近人,这都是弘一法师慈悲的表现。“慈母”是从不对子女索取回报的,她们只是在做该做的事情。

经过这两次事件之后,徐悲鸿对弘一法师有了更深一层的认识。就像弘一法师的弟子丰子恺所说:法师已经处在第三层楼上,即他现在所过的是灵魂生活。

然而,灵魂生活究竟是什么样子呢?

弘一法师还有一个朋友,名叫夏丐尊,他讲了一个关于弘一法师的小故事。

话说有一年,弘一法师偶然路过上海,忽然起兴,想要去买一些活体字,用以印刷佛经、传播佛法。买回来之后,法师带着这一堆“活体字”重又回到了山里。

法师是一个说干就干的行动派,刚刚回到山里,就开始摆置这些“字”。摆着摆着,弘一法师突然发现了一个问题:这些字大小不一、行列不匀,印刷出来的佛经,肯定也是歪三倒四的。

由此,弘一法师便把这些“活体字”全都束之高阁。然后发愿,要自己亲手刻活体字“模板”,用这些亲手刻的字去印刷佛经。

于是,弘一法师依照心中之佛法,每天刻数十个字。每当刻出来的字不合心意,就会重新去刻。

一个月后,弘一法师突然停止了刻字,正巧夏丐尊在身边。于是,夏丐尊就问发生了什么情况?弘一法师将手中刻刀放下,然后说道:

“刀部的字,多有杀伤意,不忍下笔。”

夏丐尊听了弘一法师的解释之后,不由得赞叹道:“其慈悲恻隐,有如此者?”

弘一法师的话若是从别人口中说出来,未免有些可笑。一边执刻刀断木,一边对刀部的字不忍下手。

这就不得不提到弘一法师出家之后,他的日本妻子不远万里追到寺庙,恳请与他见上一面。弘一法师百般拒绝之后,终于在妻子临走之际,与她见了一面。面对妻子的质问什么是爱,弘一法师如是道:

“爱,就是慈悲。”

一个人能够坦然接受绝望、敌人、思想的袭击,并对它们施以仁慈的时候,他的境界一定是灵魂生活。

...查看更多豁然颖悟认来因,孽海回头感慨频。妙相浑忘儒与释,禅心参透假和真。浮生浪迹缘三业,一串牟珠净六尘。莫道英雄离本色,散花早已不沾身。