鉴真大师

"

鉴真(688~763),唐朝僧人,律宗南山宗传人,日本佛教律宗开山祖师,著名医学家。日本人民称鉴真为“天平之甍”,意为他的成就足以代表天平时代文化的屋脊(意为高峰)。

鉴真(688~763),唐朝僧人,律宗南山宗传人,日本佛教律宗开山祖师,著名医学家。日本人民称鉴真为“天平之甍”,意为他的成就足以代表天平时代文化的屋脊(意为高峰)。

每个人一生中都会遭遇很多挫折,有的挫折会让我们跌入谷底,有的挫折却会让我们越挫越勇。就像唐朝的这位鉴真大师,一次次渡海的挫折,并没有使鉴真失却东渡的决心。东渡弘法,交流中日文化的愿望,始终在鼓舞着他。

第四次东渡失败后,他便一直在大云寺待了一年时间,这期间他不大开口,一心忙着修建佛殿,有时在话语言谈之中,也对荣睿和普照吐露再次东渡的意思。直到佛殿落成了,他才正式谈了准备继续东渡的初步打算:从大云寺起行,向方安州进发,而后从那里再渡海去日本,鉴真等人由振州动身,别驾冯崇债一方面出于礼节,一方面怕路上不太平,亲自率领八百人护送,边走边从事各种活动,在路上走了四十多天,才到万安州。

大云寺当地大户冯若芳隆重接待了鉴真一行,并把他们安排住在他家里,接受供养。冯若芳是个有势力的人物,他每年都要拦劫海上船舶两三艘,不仅掠取大批财物,还要把人抓去做奴婢。奴婢住的村子,一个接一个,范围相当大,南北要行三天,东西要行五天。冯若芳生活的豪华更不要说了,他会见客人,总是用名贵的乳头香为灯烛,一烧就是一百多斤。鉴真在冯若芳家里住了三天,稍事休息后在冯崇债的护送下继续向崖州进发。出了万安州,冯崇债考虑到这里很少有强盗,比较安全,就辞别鉴真回去了。

乳头香又名乳香鉴真一行从振州出发时,是分两条路走的,一路是陆路,一路是海路。鉴真是走的陆路,荣睿和普照是走的海路,约定在崖州会齐。荣睿和普照到了崖州不久,从陆路出发的鉴真等人也就到了。鉴真等到了崖州后,便住在开元寺,自大使张云以下的官员,轮流到寺里服侍众僧。张云还亲自为鉴真等人做饭,他以一种很奇特的优昙钵树的叶子做菜,用味道鲜甜的优昙钵子供养众僧。他对鉴真说:“你知道吗,这种树只结子,不开花,它的叶子呈红色,叶边有一尺多果子呈紫丹色,又香又甜,非常稀有。我能遇到你这位很有功德的大和尚,也跟这优昙钵树一样,是很难得的。”

鉴真等人到崖州没有多少日子,想不到城里突然失火,他们所住的开元寺也被烧了。张云大使就请鉴真负责重修佛寺的工作。任务是非常艰巨的,特别是缺少木材,困难更大。这时,振州别驾冯崇债听说鉴真修建开元寺,正在为木材发愁,立即派出大批奴婢,每人扛木头一根,送往崖州,几天之内就把所需木材全部运到。这样,寺院的佛殿、讲堂等很快就建起来了。鉴真还用多余的木材,造了一座一丈六尺的释迦像。新寺竣工后,鉴真登坛讲律授戒。鉴真离开崖州时,大使张云对大和尚恋恋不舍,把他们一直送到城外,而后又叫澄迈县的县令把他们送到船上。船北行三天三夜,过了雷州海峡,就到了海南岛对岸的雷州,又一次踏上了久别的大陆。他们沿途受到各地官员、僧俗父老的盛大欢迎和优厚供养。

福州开元寺鉴真到了山水甲天下的桂林,始安郡都督上党公冯古璞知道极有声望的大和尚鉴真到来,亲自徒步出城迎接,真是五体投地,跪地膜拜,而后把他们接到城内开元寺。开元寺的佛殿已经久不开放,这次为了迎接鉴真,打开了佛殿,顿时香满全城。城内的和尚,都赶到开元寺擎幡烧香,念经拜佛。鉴真离开桂林时,都督冯古璞亲自扶他上船。

鉴真等人辞别冯古璞,船行七日,经梧州,来到端州的龙兴寺。

对于鉴真的渡日,荣睿始终如一,坚定不移,百折不回。然而,八年的流离生活过去了,几次的渡日计划失败了,想不到意愿未了,他就瞑目长逝了,这对鉴真来说不能不是一个沉重的打击。但是可能是因为他对一个外国僧人,为了邀请他渡日,不惜献出了自己宝贵的生命,感佩不已,使他更加坚定了渡日的决心。其他随行人员,也表示不怕辛苦,不畏牺牲,坚决渡日。

...查看更多

没有任何一条通往荣耀的道路是宽阔、平坦的。相反,它们往往充满泥泞,遍布或深或浅的脚印,印证努力过的痕迹

鉴真大师刚刚遁入空门时,寺里的住持让他做个谁都不愿做的行脚僧。

每天他都很勤奋地做着住持交给他的工作,已经两年,他每天如此,从来没有一次让住持对他的工作觉得不满。可是他一直想不明白,为什么别人都在做着很轻松的活,而我却一直做寺里最苦最累的工作,而且一做就是两年的时间。

一直以来,他都不能接受,他认为自己很委屈,觉得住持分配得一点都不公平。

有一天,已经日上三竿了,鉴真和尚仍未起床,住持觉得纳闷,便到鉴真和尚的寝室里巡视。

当住持推开房门,只见床边堆了一堆破破烂烂的草鞋,住持叫醒鉴真:“今天你不出外化缘吗?床边堆的这些破草鞋是用来做什么的?”

鉴真打了个哈欠说:“这些是别人一年都穿不破的草鞋,如今我剃度一年多,却穿破了这么多鞋,今天我想为庙里节省一些鞋。”

住持听了之后,笑了笑对鉴真说:“昨夜外头下了一场雨,你起来陪我到寺前走走吧!”

昨夜的一场雨,使寺前的黄土坡变得泥泞不堪。

忽然,住持拍了拍鉴真的肩膀说:“你是要当个只会撞钟的和尚,还是想成为能发扬佛法普度众生的名僧?”

鉴真说:“当然是发扬佛法的名僧啊!”

住持捻须一笑,接着说:“你昨天有没有走过这条路?”

鉴真说:“当然有!”

住持又问:“那么你现在找得到自己的脚印吗?”

鉴真不解地说:“昨天这里原本是平坦、坚硬的道路,今天变得如此泥泞,小僧如何能找到自己的脚印?”

住持接着又笑了笑,说道:“那我们今天在这条路上走一回,你能找到你的脚印吗?”

鉴真自信地说:“当然能了!”

住持笑着没有再说话,只是看着鉴真。鉴真愣了一下,然后马上明白了住持的教诲,开悟了。

是的,只有泥泞路才能留下足印啊!只要经过艰苦的跋涉,终有一天会留下痕迹的,一如此刻,我们行走在这片泥地上,不管走得多远,足印都会深深地留在泥地里,印证我们的存在。

禅理感悟:我们不要只羡慕鲜花的芬芳,没有泥土的滋养,它们也没有绽放的机会。一份耕耘,总有一分收获,泥泞的道路上布满勤奋的脚印,坚持不懈,风雨无阻,才会最终抵达成功。

“罗马不是一天建成的”,任何一个伟大事业完成的背后,总有不少感天动地的故事。而故事中的“英雄”、“伟人”、“名人”,却是在不为人知的岁月里,花了许多宝贵的时间,又流了许多辛勤的汗

摘自佛教禅理小故事

一、鉴真大师的一世佛缘

赞宁《宋高僧传》曾记载;(鉴真大师)随父入大云寺,见佛像,感动夙心,因白父求出家,父奇其志,许焉!从此,他便在扬州大明寺当了沙弥,师从智满禅师。

在长安期间,鉴真勤学好问,不拘泥于门派之间,广览群书,遍访高僧,除佛经外,在建筑、绘画、尤其是医学领域,都颇具造诣。

直至713,他回扬州大明寺修行并担任主持;733年成为当地佛教领袖,受其传戒者前后有4万余人。时人誉其;江淮之间,独为化主。

二、鉴真大师东渡缘由

公元733年,日本佛教界和政府委托荣睿、普照延请鉴真去日传戒,鉴真问众弟子有谁主动请缨,众僧沉默,鉴真道:;山川异域,风月同天,兴隆佛法,共结善缘。为弘法传律,何惜身命?诸人不去,我及去耳!遂决意东渡。

三、鉴真大师六次东渡

鉴真一行前后历时12年,6次启行,5次失败,航海3次,几经绝境。先后有36人死于船货和啥病,200余人退出东渡行列。特别是鉴真大师,在第五次东渡途中,行程万里,颠沛最甚。期间大师生病感染,双目失明;大师东渡最坚定的跟随者祥彦法师圆寂,鉴真大师的身心受到了极大的损害。

但是鉴真大师并没有因此而气馁、放弃,真正言行如一的坚持着他的;是为法事,何惜身命在他66岁的时候毅然的跟随日本使臣踏上了东渡的道路,成功到达日本,实现了毕生的宏愿 。

四、照耀扶桑、惠泽两国

鉴真大师不仅为日本带去了佛经,还促进了中国文化向日本的流传。在佛教、医药、书法等方面,鉴真对于日本有极其深远的影响。

鉴真大师到达日本后,为太上皇圣武天皇、孝廉天皇及僧侣400余人授戒,开启了日本律仪规范;加强戒律思想宣传并推进授戒制度的建立健全,使日本律仪渐渐严整并走向规范化。

同时,鉴真大师把我国的中药鉴别、炮制、配方、收藏、应用等技术带到了日本,并传授医学,热忱为患者医治,逐步推动日本建立起自己的医药学体系。

他们东渡带到日本的经书中包括《摩诃止观》《法华玄义》《法华文句》等很多天台宗的章疏,鉴真大师一行曾先后在唐招提寺大力讲解这些章疏,为此后日本佛教天台宗的创立播下了种子。

鉴真大师在日十年,博爱为怀,乐善好施,严以律己,迁化引导,教人向善,体现了佛教慈悲济世、无私奉献的精神。

鉴真大师有着敞亮的心胸,光风霁月的胸怀。真可谓,鉴真功勋光昭日月,鉴真精神垂范千古。

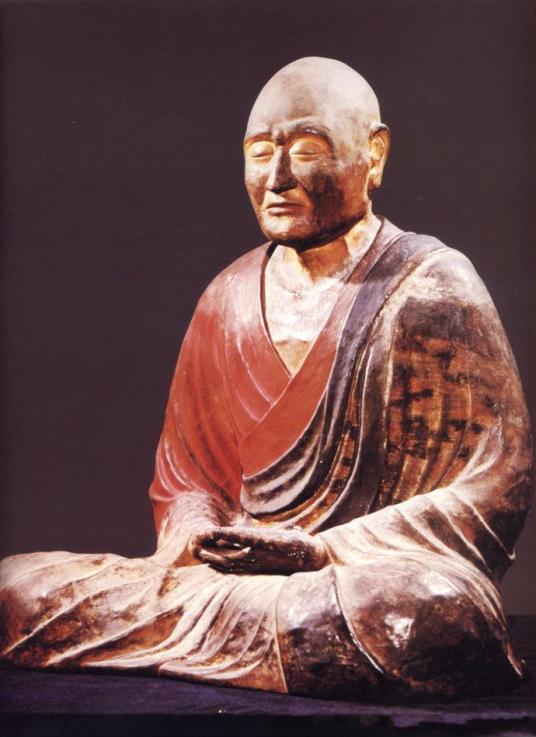

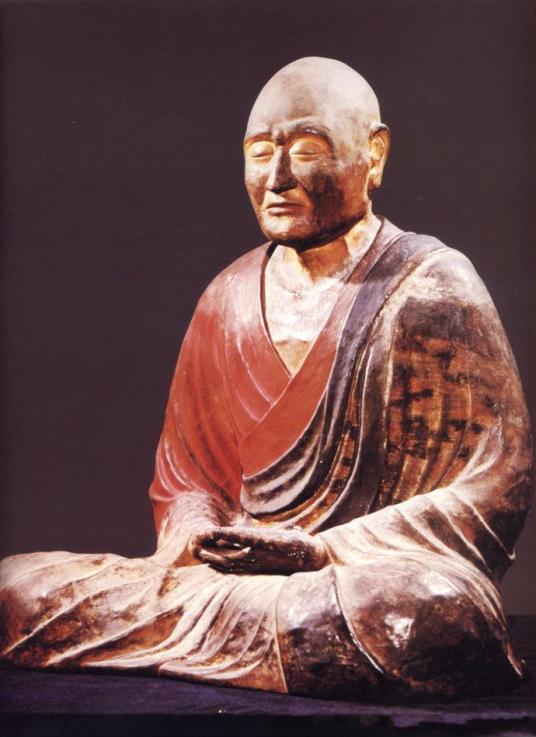

大师生前,弟子们为祂所制的夹纻坐像,至今还供奉在寺中的开山堂,被视为日本国宝。每年大师圆寂纪念日开放展出,备受崇敬。

...查看更多己亥之春,扬州,大明寺内。鉴真纪念堂,清式四合院,堂外甬道长直,古松新枝。堂内干漆夹像,结跏趺坐。坐像正对着石制灯笼,里面的灯火,长明不灭。 在鉴真圆寂之后的1256年间,鉴真的传说一直都在扬州这片土地上流传。扬剧、歌剧、交响乐、书籍……一次又一次重现鉴真大师远去的背影,在这个春天扬起的漫天柳絮之中,清晰明朗。

扬剧——首次以鉴真东渡为原型,一道道长绸,如同船行海上,迎面拍来的一股股巨浪公元753年,当鉴真终于踏上东瀛的土地时,他已经双目失明,什么都看不见了。然而,在他的内心之中,一定又是看得见的,他心里的目光,一定能够穿过波涛汹涌的大海,一定能够抵达精致秀美的扬州。 千余年前海面上的波澜澎湃,在扬州戏曲园9楼的排练厅内,一一重现。 年轻的扬剧演员吴志远,双手持长绸,双脚踩地面,猛地一蹬,身体就腾空而起,两臂顺势伸展,两条长绸凌空飞舞。在他身后,紧跟着其他演员,顺势而跃,一道道白色的长绸,如同船行海上,迎面拍来的一股股巨浪。随后,演员们或俯身,或站立,手中的长绸千变万化,就如同变幻莫测的海面,时而平静,时而翻涌。 这是扬剧《鉴真》的排练现场,本月26日,这部首次以鉴真东渡为原型的大型古装扬剧,就将在扬州首演。对于这些年轻的扬剧演员们来说,手舞长达7米的长绸,难度不小,除了之前的戏剧身段,他们还要学习舞蹈、杂技等。 和其他演员相比,“扬剧王子”李政成所要承担的重任,当然更大。他不是第一次出演古装历史人物了,无论是血染梅花岭的史可法,还是白衣退千军的谢安,他在舞台上,塑造人物,驾轻就熟。但,这一次,他却感受到从未有过的难度,因为他所要扮演的,是一代高僧,鉴真的人物形象是无比令人尊崇的,鉴真的庄严、慈悲、坚韧、不弃,都要通过他的演绎再现。当然,共同在扬州这片土地上流淌的基因,一定会让李政成更好地感受鉴真,感受鉴真心怀天下的宽广,感受鉴真百折不饶的坚持。如今,我们可以期待,舞台上,那一声佛号的响起,如何穿越大海,穿越古今。

歌剧——西方艺术演绎东方历史,所到之处,观众无不为之落泪如何演鉴真?或许,这样的困惑也曾出现在田浩江的脑海里。

交响乐——古筝之乡追怀先贤,“《梁祝》之父”亲自执棒歌剧《鉴真东渡》的成功,在于选取了一种世界语言,打通了各种审美。语言不再重要,情感沟通流畅。事实上,同样是在2016年,扬州人也通过一种音乐的方式,感受了鉴真的东渡。那就是著名音乐家何占豪执棒指挥的交响乐版《东渡》。 一曲《梁祝》,就将何占豪的名字,镌刻在中国原创音乐的高峰之上。人到晚年,却又有了那样澎湃的激情,让他再次谱写乐章,唯有鉴真,唯有鉴真的精神,才能让他“老夫聊发少年狂”吧。 这首《东渡》,是何占豪在2010年时,为迎接日本鉴真像回扬州“省亲”时所作的,整支协奏曲,当时他用了二十多天的时间谱完,每天工作到凌晨三四点。因为鉴真大师的故乡在扬州,扬州又是闻名全国的“古筝之乡”,所以他特别选择用古筝来演绎人物的心理历程。乐曲分为三大乐章,旋律均取材于扬州小调和日本民歌。鉴真大师饱经困难仍勇往直前的精神,一直都让何占豪的内心激情澎湃,而那些细腻而热烈的情感,都浓缩在了音乐之中。 2010年时的古筝协奏曲,是由扬州筝家吴蓉演奏的。2016年的交响乐,还是由她抚筝领奏。鉴真大师的壮阔人生、伟大精神伴随着跌宕的旋律,立体地呈现于舞台之上。南京爱乐乐团的倾情伴奏,更是给乐曲镶上了一道瑰丽的“金边”。中西合璧,非常凡响。

图书——记录大师足迹,灯火长明永不灭事实上,当现代人去研究鉴真时,许凤仪的作品,一定是绕不过去的。作为扬州本土的文史作家,他几乎用上一生的时间和精力,还原鉴真大师的足迹。 1978年,许凤仪、朱福烓、姚国定所著的《鉴真》,是国内最早的介绍鉴真事迹的书籍;2000年,许凤仪的《鉴真东渡》,被认为是一本关于鉴真的传记文学佳作,他也因此成为中国作协会员;2010年,245万字煌煌两大卷的《鉴真文化大观》问世,更被认为是有史以来关于鉴真研究的集大成者,包括论文、散文、诗歌、戏剧、讲话稿、图片等,类型多样,材料翔实。他所拥有的鉴真史料,在国内外研究鉴真界都享受盛誉,他也被认为,是“离鉴真最近”的人。 其实,鉴真坐像,曾经两次回到扬州。早在1980年,许凤仪还在宣传部工作,负责接待中外记者,当鉴真坐像踏上扬州土地的那一刻起,许凤仪就被那种盛况深深震撼了。“在瓜洲到市区的那段20多里的公路两旁,很多农民都是自发就从田里到路边来,每个人的脸上都挂满虔诚。

在大明寺接受瞻仰时,每天前来的人流,一直都延绵到山脚下。最后一天太阳快要落山了,还有个把小时就要停止瞻观,可外面排队的还有上万人。”正是在那之后,许凤仪将研究的着重点放在了鉴真身上。任何一本有关鉴真的史料,他都细心收集;任何一次有关鉴真的研讨会,他都尽量参与;任何一段有关鉴真的历程,他都想亲身走过。他两次前往日本,在唐招提寺内,在鉴真坐像前,跪拜、沉思、冥想。 当然,关于鉴真,还有很多扬州学者也在研究鉴真。比如梁明院,点校《唐大和上东征传校注》,这是第一本较为精审的中文简体校注本,有着很重要的意义。 鉴真已经远去,但是大明寺里长明的灯火,永远不灭,如同那无边的风月,永悬天地人间。 记者 王鑫

...查看更多鉴真和尚凭借着强大的精神力量,以及对于信仰的无上坚守,登上了前往日本的船,在海浪的颠簸中默诵着经文。他在中日文化的交流史上留下了不可磨灭的一笔