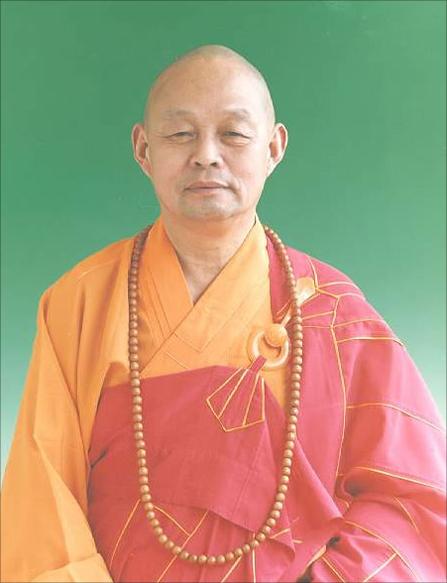

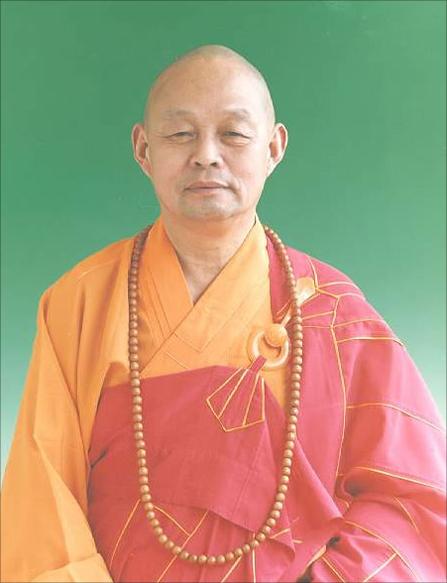

净慧老和尚

"

净慧法师,祖籍湖北新洲,生于1933年。1951年十八岁时到广东云门寺受比丘戒,得以亲侍中国现代禅门泰斗释虚云法师。因敏悟过人,深受器重。改革开放后,先后任《法音》杂志主编,柏林寺、四祖寺和玉泉寺方丈。曾任中国佛教协会副会长、河北省佛教协会会长。法师提倡以“觉悟人生、奉献人生”为宗旨的生活禅,主张“在生活中修行,在修行中生活”,举办“生活禅夏令营”等,使无数学人走进禅、了解禅,受用禅的智慧、禅的清凉、禅的慈悲、禅的洒脱。

净慧法师,祖籍湖北新洲,生于1933年。1951年十八岁时到广东云门寺受比丘戒,得以亲侍中国现代禅门泰斗释虚云法师。因敏悟过人,深受器重。改革开放后,先后任《法音》杂志主编,柏林寺、四祖寺和玉泉寺方丈。曾任中国佛教协会副会长、河北省佛教协会会长。法师提倡以“觉悟人生、奉献人生”为宗旨的生活禅,主张“在生活中修行,在修行中生活”,举办“生活禅夏令营”等,使无数学人走进禅、了解禅,受用禅的智慧、禅的清凉、禅的慈悲、禅的洒脱。

净慧法师

人生有太多的缺陷,我们学佛修行的目的就是要清除人生的种种缺陷。人生的缺陷有三种是最根本的,那就是:惑、业、苦,这是我们一切凡夫所无法避免的三种缺陷。

一、惑

什么是惑呢?顾名思义,惑就是迷惑、迷妄,就是无明、烦恼,它是我们流转生死、造诸恶业的推动力。惑主要包括贪、嗔、痴,也就是三种最根本的烦恼,我们一般称为“三毒”。贪是对顺境的贪著、贪爱;嗔是于逆境的憎恶、排斥;痴就是愚痴,不明事理,不明因果。我们时常说:“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴。”可见我们之所以造作种种恶业,是因为有贪、嗔、痴这三种烦恼。

二、业

业,就是行为造作,这里讲的由惑而起的业,是指恶业,十善业道的反面,就是十恶业;我们如果对境迷惑,就会有烦恼;在烦恼的驱使下付诸行动,就成为业;业不断累积就会形成一种强有力的惯性作用,这叫业力。众生就是在业力的推动下轮回六道,自己还不觉得,这是很可悲的。

三、苦

由造业就要感果,起惑造业所感的果报就是苦。苦是人生的一种真实、一种现实,佛教里叫“苦谛”。就是说我们人生从根本上讲,充满了种种缺陷、不如意、不自在,这是个现实。苦也是我们的感受,我们对顺心或不顺心的事情,包括我们的身体和我们赖以生存的环境,都会有好的或不好的感受,这些都是苦。为什么说好的或快乐的感受也是苦呢?因为世上没有不散的宴席,世间的快乐总是不能持久,总是短暂的,你越以为好的东西,失去时也就越痛苦。所以说苦受是苦,乐受也是苦。佛教说人生有三苦、五苦、八苦,总之,有受皆苦。

上面讲的惑、业、苦三者又是循环不息的。由惑造业,由业感苦;面对苦报如果不觉悟又会生烦恼,继续造业,这样便轮回不息。我们怎样改变这个现实呢?关键在于面对苦我们是修还是不修?是继续随波逐流还是跳出恶性循环?比如说,我们现生所感贫困果报,如果我们用正当的、诚实的劳动来改善生活,改变现状,那是佛教所允许的;如果用非法的手段谋取财利,那就是在造恶业,循着恶业不断追求,那就只有堕落轮回生死。所以我们应该以积极的态度面对人生是苦的现实,按照因果的法则去断惑,去调整我们行为的方向,种下善的因、解脱的因,那么我们最后所感的果报,就会是善报而不是恶报。

善报从低层次来讲就是人天果报;从高层次来讲,就是声闻、缘觉、菩萨乃至佛果。获得善果,我们就必须在保有人生的前提下,积极地改恶修善,“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”。我们能够持五戒,修十善,就能得人天的果报;如能进一步修四谛、十二因缘、六度、四摄,就能证声闻、缘觉、菩萨的圣果,关键在于我们现在如何选择。

第四十三问:“人的业力消失了,生命还存在吗?若生命不能存在,人学佛修行,去除业力,还有意义吗?若业力存在,生命就存在,那有业力也没什么不好的,至少还可以再入轮回。”您同意这种观点吗?

南无本师释迦牟尼佛(三称)(行间距)

答:对人身而言,业力消失了,生命不能存在,或说死人没有业力;但对人的神识而言,业力没有消失,生命还以另外一种形态存在,死人对自己的神识,还有业力追加。所谓业力追加,善恶有别。善福追加,如请僧助念,举办各类法会,节俭办葬事,不建豪华墓地,不用贵重棺木,所剩资财用于供养三宝、救济贫困、公益事项等;十分之中,追加得三,作者获七。恶业追加,如毁谤三宝、赞叹杀盗淫妄等言论留世,多一人阅读,恶业追加一分,直至言论消失于世;还如大办葬事,铺张浪费,奢侈豪华,所剩资财用于杀盗淫等;十分之中,追加其三,作者七分。

人学佛修行,是去除恶业力,增长善业力;同时增长福寿,转烦恼为菩提。所谓业力,存在善恶差别。善恶差别,主要表现在本质、内含、形式、特点、界限上的不同。善恶业力不同,决定着生命形态的不同,即是十法界众生现象的差别。这是宇宙生命法则,也是人生真相,不随人的主观意志为转栘。人道之善,为行十善业,以及受持五戒、八戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒;反之,所行为恶。业力,为一切言行造作,形成的习惯力,留存延续于心识之中,受报在身形苦乐之上;可分共业与个业,共业为共同作业共同受报,个业为个体作业个体受报。

善恶业力所表现的本质,是因果规律;既有因上为果,又有果上为因,因果循环不息,善恶有报不止。善恶业力所表现的内含,是一切唯心造;既有纯善无恶,又有纯恶无善,还有善恶间杂。善恶业力所表现的形式,是因缘和合;既有因和于缘,又有缘起于因。善业缘起于人天福受与四圣道乐受,最高表现形式为誓愿力;恶业和合于三恶道苦受与轮回厄受,最高表现形式为无明力。善恶业力所表现的特点,是放下与执著的不同;善即无为放下名相,恶即有为执著我法;放下解脱成就无缘大慈与同体大悲,执著我法成就六根绑缚与逆境恶缘。善恶业力所表现的界限,是功德与无明的不同;善即依功德分法界,恶即依无明有众生;四圣道众生由功德力成就,六道轮回众生由业习力牵引。

总之,人的业力不会消失,只能是善恶此消彼长,升清降浊,感召生命形态不同,所处生命现象差别;但心识性我是一,三世如此,始终不能改变。故云,涅槃路上无朋伴,黄泉路上无故人。2015/12

声明:本站为在公安机关登记备案的互动式网站,文章、图片和***均为网友上传,如有发现我们文章、图片或***侵权,请通过邮件cs@tlfjw.com与我们取得联络,我们在接到通知后会立即删除。

...查看更多

第七十二问:“常闻菩萨行人,何为菩萨行人,菩萨行人修何种法呢?世上有这样的人吗?”您可以释解吗?

南无本师释迦牟尼佛(三称)

答:问义甚广,问理甚深,可含一部《大方广佛华严经》。在此世间,有谁能详释尽解清楚;只能根据闻法结合自修,略开一斑,权为引玉。菩萨行人,禅行慧观诸法空相,又觉世与出世实相法,发大菩提心,一切自利利他,上求佛道,下化众生;依愿慈悲喜舍,修习六度万行,得入中道。

在此世间,菩萨行人当修十种法,方为行入圆融;一是信心坚固不退,六度万行不疲;任凭千难万险,道心不离不弃。缘起大悲众生,法空愿利有情;精进禅行道业,福慧***功成。觉观身命无常,生灭往来如梦;佛法智化世间,心行不离正念。依信心为基础,有信心可成就,离信心事无成,苦海导航标灯。

二是言理诚实可信,大义决然不豫;行持始终如一,心无中途改悔。决定了义说法,空诸法相舍执;不著有我名利,愿解如来实义。开示众生所疑,世法颠倒空苦;六道轮回忧恼,善恶有报罪福。常赞诸佛功德,乐说大乘义理;自性真实存在,因果法则不虚。

三是亲近大善知识,法缘殊胜第一;明示彼岸路径,增长善根菩提。诸行严持戒律,戒仪根植心地;常赴正法道场,受教无厌多闻。惠施一切众生,平等悲悯济苦;赞叹岀家大雄,伽蓝清净梵行。善根不可或缺,增长日积月累;水滴石穿功行,尚须内因培育。

四是处身失去利养,孤苦无靠无依;又有恶名来袭,有口难辩怨屈。还有毁辱相加,打杀骂诽一起;身心苦恼至极,犹如置于死地。当知魔法考试,心无恐怖畏惧;了去前世业缘,不失坦然威仪。观音十四无畏,一切从容面对;威仪磊落大方,护法早有定义。

五是保持身心清净,舍去俗缘物欲;成就一切善法,邪恶杂染舍弃。深信善恶罪福,教人令信不疑;常行利益他人,不求果报回馈。所行示范正法,守护正法住世;有学智能善巧,入世出世皆益。白法大成道业,万万珍惜机遇;人有五欲多求,黑法必堕地狱。

六是善知菩萨诸行,入世出世要义;示现人中各相,拥赞佛教普及。愿心累劫数记,无量佛所根基;具足戒行离咎,乐行头陀凡处。悟知随顺因缘,善巧弘法方便;勤行道业不倦,功德回向法界。出世法摄世心,禅悦妙有净身;中道第一义谛,不离一乘菩提。

七是了知方便智慧,经藏无量法义;因根适教择法,布道掌握缘机。恒顺众生心意,有度不可诳语;随喜他人功德,助力成功善举。半月诵戒自律,同修忏悔过罪;劝请转大佛法,常演无上妙音。大机大用智者,世法因缘不逆;仍有加毁举非,自若演绎大理。

八是对众生父母想,五浊甚可哀怜;佛子世世富贵,利导善化有缘。常予利养安稳,内财外财捐献;能舍安逸快乐,济施他人受益。柔和暖语谦下,咽下毁辱大餐;不敢居高傲慢,凡处理在悠然。与众缘和一片,地气清新味甘;滋补身心益智,跃如菩提心愿。

九是初始发心誓愿,五蕴含藏力坚;世世履行承诺,直至海枯石烂。诵念十方诸佛,礼敬供养赞叹;一切功德回向,施于法界庄严。亲近善友乞法,明师话透玄机;大解一乘妙义,行持超越次第。常忆菩提发心,勇猛勤修加行;十方诸佛护念,快马扬鞭风疾。

十是善能专一其心,具足心识净念;舍去有为杂行,梵行自然无染。示现声闻心离,行愿不入四谛;常叹缘觉毅力,法空因缘相义。大乘心无厌足,常备资粮时需;见闻佛法慧理,广说诲人师范。一心圆成不二,具善威德无言;印心即在行持,尽显无为彼岸。

世上修菩萨行的人很多,古有达摩圣僧,傅大士居家,史有高僧传记,还有无名众圣;今有印光、虚云、宣化、本焕诸圣,还有高僧显隐,大德世修,居家朝市,不胜枚举。有缘自当相近,无缘对面难逢。若有善缘智观,善哉稀缘,更应惜缘,无有空过,法不唐捐。2016/3

第九十一问:“末法是指佛教文化在传承过程中,由于种种原因对经典的解读越来越偏离本义,致使真义和精髓失传,不能正确解读经典,不解佛经真义,从而导致末法来临。但是有人认为:只要有经典在,有经文在,就不会有末法,至于能否正确解读在所不谈。请问:仅凭有经典和经文在,就没有末法了吗?”您对此如何认知呢?

南无本师释迦牟尼佛(三称)

答:佛教经典住世,为教义法理住世,也为佛法住世,可代表佛教存在世间。而正法、像法、末法时代,是根据众生因缘善根而确立,不是仅凭有无佛教经典住世而确立。佛教经典中有正法、像法、末法时代的论述,可实际行持、体现、代表不同时代的标志是人心,是根据人在依法持戒修行过程中所具现象与特点来判定;而正法时代也有末法行人,末法时代也有正法之士;可当佛教经典不住世时,佛教也将灭尽,世间将进入无佛法时期。

末法时代,不仅在佛教文化传承过程中出现了一些偏差,对戒法义理的理解、受持、践行、证悟上也有偏离如来真实义的现象。在佛教文化上,只注重文化价值的商业利用,而忽略了教化人心向善的功能;只注重文化形式的学术研究,而忽略了满足大众心灵不断需求的价值;只注重文化现象的认识理解,而忽略了植育人生善行理念的作用;只注重文化思想实用的效果,而忽略了培养人的道德品质的效应等。在佛教义理上,只注重在名闻利养上下足功力,而忽略了身心上真修实证的功底;只注重在功德名相上做诸善行,而忽略了依法持戒上的精进禅行;只注重在口头功夫上的最上过硬,而忽略了清净梵行上的禅定慧观;只注重在以因为果式往生上的执著,而忽略了次第证悟道果上的实义功德等。还有,在佛门中也出现了一些乱象,虽产生原因有多种,却严重的影响了佛教形像,侵扰损害了佛教法体;如毁破戒律、贪求安逸、借佛敛财、假冒僧尼等。诸如此等要素,才导致末法时代。

正法时代,有四个明显特征,圆融不可缺一;一是大乘经典住世;二是行人严持戒律;三是依法精进禅行;四是次第证得果位。大乘经典住世,为有福报智慧的大众,拥赞护持佛教正法;并有信众依教义法理修习,坚固发菩提心,行菩萨道,弘法利生,济度有缘;如同植物,根深才能叶茂。行人严持戒律,为有信众具足受戒、守戒、持戒、得戒,坚固依正戒行作,能从心地生善,心存正知见,重戒重于生命;并依戒广种福田,增长菩提福德;如同种田,好地才长好苗。依法精进禅行,为有信众能法行忘躯、修头陀行、行持宴坐、静处闭关等,日夜六时勤行为第一要务;并放下名相执著,都摄根不偶尘而得入正定,增长菩提慧德;如同精工细作,才能使苗茁壮成长。次第证得果位,为有信众得体悟四加行法,身心发生本质变化,能开启定观慧门,证悟不同境界;并次第成就阿罗汉道、辟支佛道,或不取声闻缘觉道果,成就菩萨道;如同粮食成熟,才能丰收入仓。

正法、像法、末法时代的确立,是相对而非绝对;即正法之中有像法末法,像法之中有正法末法,末法之中有正法像法。在佛法历经二千五百多年的当下,虽为末法时代,还有正法像法存在;而且在众生遭受劫难业报后,众生因缘善根有所转化,人心思善,众乐善行,喜闻佛法,愿求解脱,正法正在复兴,像法也方兴未艾。即使在正法隐没后至佛法灭尽前的七千年时间内,仍有人隐行正法,而不显正法,多为菩萨乘愿再来,密行世间,不为无缘众生所见,不为无福众生所闻;也为世俗世论所不容,还为灾祸遍起而避世,故佛不说那时有正法住世,只说有菩萨住世。2016/4

净慧老和尚一生潜心修习禅宗,提倡“觉悟人生、奉献人生”的生活禅,让人们领悟禅的智慧和洒脱。